Das FutureForest-Leuchtturmprojekt: KI-Unterstützung für eine klimaresiliente Waldbewirtschaftung

Der rapide Klimawandel stellt unsere Wälder vor enorme Herausforderungen. Trockenheit, Waldbrände, Stürme und Schädlingsbefall nehmen zu, und das empirische forstwirtschaftliche Wissen reicht oft nicht mehr aus, um Wälder klimaresilient und zukunftssicher zu gestalten. Genau hier setzt das Projekt „FutureForest“ an: Es nutzt Künstliche Intelligenz (KI), eine breite Datenbasis und ausgeklügelte Simulationsmethoden, um die Waldzustandsanalyse, die Bewertung zukünftiger Waldentwicklungen und die Entscheidungsfindung für einen klimaangepassten Waldumbau maßgeblich zu verbessern.

Das vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) geförderte Projekt hat nun nach drei Jahren zentrale Projektziele erreicht und praktisch umsetzbare Ergebnisse geliefert, die den Weg für eine nachhaltige und klimaresiliente Forstwirtschaft ebnen.

Der Weg zu einem klimaresilienten Wald

Es gilt, die richtigen Fragen zu stellen:

- Welche Waldbestände sollten beim Umbau priorisiert werden?

- Welche Baumarten sind standortspezifisch geeignet, um künftigen Klimabedingungen standzuhalten?

- Und wie lässt sich der Waldumbau im Spannungsfeld von Biodiversität, Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz gestalten?

Um diese Fragen beantworten zu können, unterstützen wir den Waldumbau datenbasiert und möglichst praxisnah. Dazu zählten die Entwicklung satellitengestützter Verfahren zur Erfassung von Baumarten und Baumzustand genauso wie die Installation von Sensorfeldern in verschiedenen Beständen. Hinzu kam der Einsatz KI-basierter Modelle zur Simulation der Waldentwicklung unter verschiedenen Klimaszenarien.

Wie Prof. Dr. Fabian Faßnacht von der Freien Universität Berlin betont, sind insbesondere präzise, flächendeckende Standortkartierungen von zentraler Bedeutung. Dementsprechend entwickelten wir KI- und Transformer-Methoden zur bundesweiten Bestimmung von Baumarten und deren Zustand auf Basis von Satellitenbild-Zeitreihen. Dafür mussten technische Hürden wie die erforderlichen hohen Rechenleistungen bei flächendeckenden Modellrechnungen oder die begrenzte Auflösung von Sentinel-2-Daten bei der Früherkennung von Schadereignissen überwunden werden.

Ein datengestützter Ansatz muss auf einer leistungsfähigen Dateninfrastruktur aufbauen. Deshalb haben wir im Projekt den Forstliche Datenraum (FDS), eine dezentrale, transparente Dateninfrastruktur, aufgebaut. Er ermöglicht den Zugriff auf vielfältige Datensätze – von Klimaszenarien bis zu Karten zur Baumartenverteilung und Vitalität – und löst bestehende Probleme, insbesondere:

- Datenhaltende Stellen müssen die Hoheit über ihre Daten abgeben.

- Die Fragmentierung, geringe Zugänglichkeit und schwierige Wiederverwendbarkeit der forstlichen Daten in Deutschland erschwert digitale Anwendungen und datenbasierte Entscheidungen.

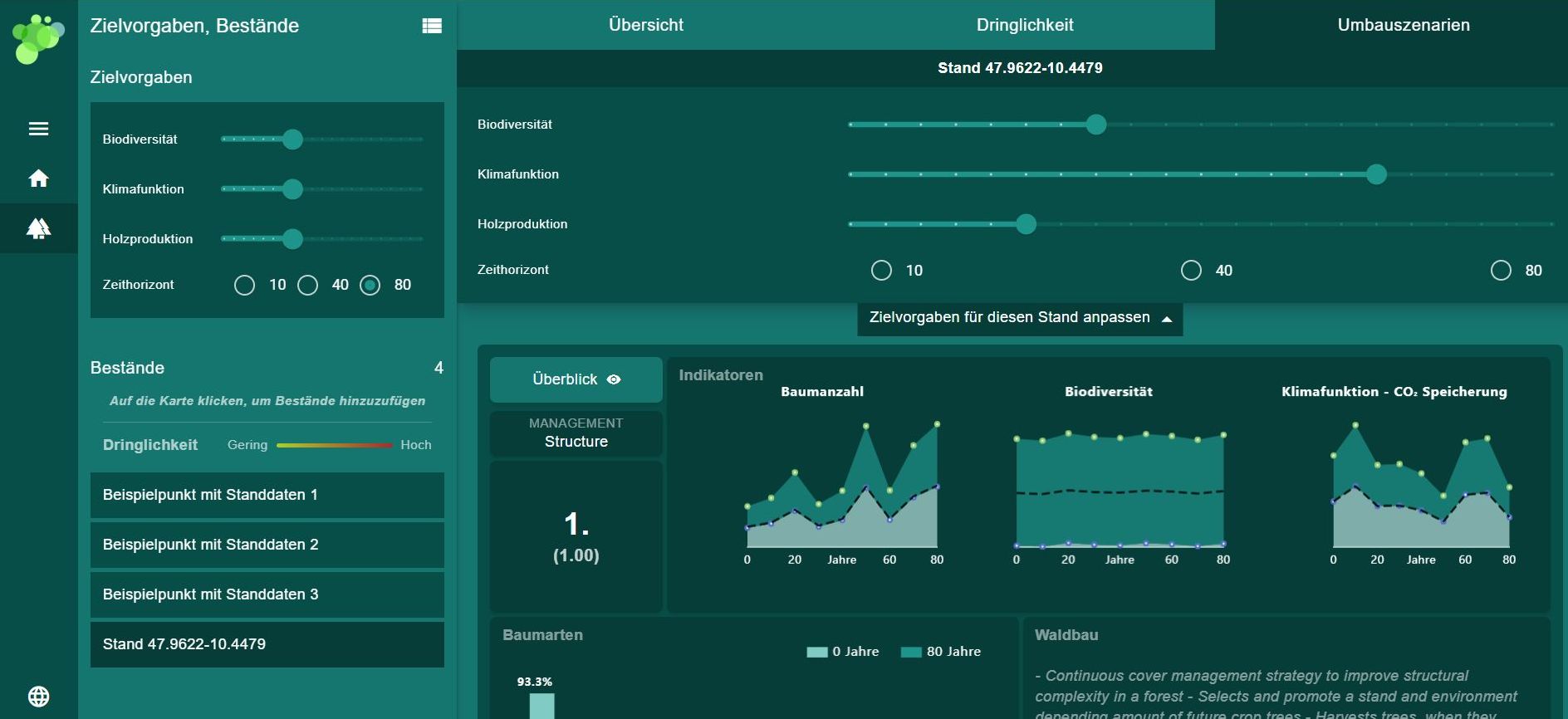

Mit dem FF.ai Decision Support System (DSS) wurde ein praxisnahes Instrument geschaffen, das standortabhängig datenbasierte Handlungsempfehlungen für den klimaangepassten Waldumbau bietet und Entscheidungstragende in Forstwirtschaft, Verwaltung und Politik unterstützt.

Weitere wesentliche Schwerpunkte des Projekts umfassten den Aufbau eines interdisziplinären Expertennetzwerks, um Wissen und Erfahrungen zu verbreiten und den Transfer in Praxis und Politik zu ermöglichen.

Die wesentlichen Projektergebnisse:

Bundesweite Baumarten- und Baumzustandsbestimmung

Es wurden neue Verfahren entwickelt, die auf Satellitenbild-Zeitreihen basieren, um Baumarten und deren Zustand flächendeckend und präzise zu ermitteln. Im Studiengebiet Baden-Württemberg konnte eine Gesamtgenauigkeit von 77% erzielt werden, was den bisherigen Stand der Technik um 7% übertrifft und zwei zusätzliche Baumarten berücksichtigt. Die entwickelten methodischen Ansätze, Datensätze, trainierten Modelle und der Code sind öffentlich verfügbar, wie beispielsweise die Baumartenkarte Deutschlands und das iLand-Modell zur Dynamik der Waldlandschaft.

Des Weiteren wurde ein Multi-Stream-Netzwerk implementiert, das hochauflösende Luftbilder integriert, um die Klassifikation von Fichten und Tannen in Mischbeständen zu verbessern. Dieser Ansatz erhöht die artspezifische Genauigkeit im Vergleich zum Basismodell um etwa 8%.

Früherkennung von Waldstörungen

Ein Transformer-Modell zur Früherkennung von Waldstörungen bspw. Borkenkäferbefall wurde entwickelt, das Sentinel-2-Zeitreihen verarbeitet und Störungen mit hoher Genauigkeit erkennt (9% Auslassungsfehler, 3% Kommissionsfehler). Dieses Modell ist auf Sub-Pixel-Ebene einsetzbar. Im Bereich der Früherkennung von Borkenkäferbefall wurde ein nahezu echtzeitfähiges Überwachungssystem entwickelt, das nach 13 Wochen eine Nutzergenauigkeit (User Accuracy im Zusammenhang mit Fernerkundung und Bildklassifizierung) von 85% und eine Produzentengenauigkeit (Producer Accuracy) von 82% erreicht. Die wöchentlich aktualisierte Waldschadensvorhersagen auf Basis von Sentinel-2-Daten finden Sie hier.

KI-basierte Simulationsmodelle

Es wurden Modelle erstellt, die Projektionen der Waldentwicklung in Deutschland unter verschiedenen Klimaszenarien ermöglichen (Ref. iLand, SVD). Basierend auf Daten der Bundeswaldinventur (BWI) und Fernerkundung sowie einer Einteilung des deutschen Raums in 12 Landschaften wurden über 11.500 Simulationen durchgeführt, die mehr als 8 TB Daten erzeugten. Diese umfassen Indikatoren für Holz (Zuwachs, Vorrat), Klimafunktion (Kohlenstoffspeicherung) und Biodiversität (Artenverteilung, -anzahl).

FutureForest Decision Support System (DSS)

Ein Prototyp des FutureForest Decision Support Systems wurde entwickelt. Es liefert standortabhängig datenbasierte Handlungsmöglichkeiten für den klimaangepassten Waldumbau. Für das „Ranking“ der Alternativen wurde die ProMCDA-Methode (Probabilistische Multikriterien-Entscheidungsanalyse) entwickelt und als Open Source zur Verfügung gestellt. Diese Empfehlungen sollen Forstpraktiker unterstützen, ihr empirisches Wissen mit den Erkenntnissen aus der Datenanalyse zu erweitern und dadurch objektive Lösungen zu erarbeiten.

Forstlicher Datenraum (FDS)

Eine offene und dezentrale Dateninfrastruktur wurde geschaffen, die es Teilnehmenden ermöglicht, auf eine Vielzahl von Datensätzen zuzugreifen und ihre eigenen sensiblen Daten für andere Teilnehmende zur Verfügung zu stellen. Dabei bleiben die Daten bei den Dateneigentümern, die stets die volle Hoheit und Kontrolle über die Verwendung ihrer Daten behalten. Der forstliche Datenraum soll wesentlich dazu beitragen, strukturelle Probleme im Hinblick auf eine funktionierende Datenökonomie zu meistern. Weitere Informationen sind auf der FDS-Website zu finden.

Installation von Sensornetzen

An zwei Teststandorten in Landshut und Brandenburg wurden Sensornetzwerke installiert. Hierbei wurden Dendrometer, Sensoren zur Überwachung von Bodentemperatur- und Feuchteprofilen sowie Wildkameras installiert. Die gemessenen Daten wurden über eine Weboberfläche zusammengeführt und veröffentlicht, und dienten auch etwaige Korrelationen zwischen gemessenen und Fernerkundungsdaten herzuleiten.

Kompetenznetzwerk und Verbreitungsaktivitäten

Die Aktivitäten im Bereich „Capacity Building und Verbreitung“ konzentrierten sich auf Wissenstransfer und Vernetzung in der Forstgemeinschaft. Dazu gehörten der Aufbau und die Pflege eines Expertennetzwerks, sowie eine Reihe von Workshops und Webinare zur DSS und zum Forstlichen Datenraum. Als Höhepunkt bot die SmartForest 2025 Fachkonferenz (13.-14. März 2025, TU München) mit über 150 Teilnehmenden aus mehreren Ländern eine Plattform zum Austausch über die Herausforderungen und Lösungsansätze für eine klimaresiliente Forstwirtschaft.

Wo stehen wir jetzt und wo gibt es noch viel zu tun?

FutureForest hat zentrale Beiträge zur Digitalisierung und Klimaanpassung der deutschen Forstwirtschaft geleistet. Es konnte gezeigt werden, wie moderne Fernerkundung, Künstliche Intelligenz und datenbasierte Entscheidungsunterstützung dabei helfen können, Wälder zukunftssicher zu gestalten. Mit präziseren Verfahren zur Baumarten- und Waldzustandserkennung, KI-basierten Simulationsmodellen, einem umfassenden Entscheidungsunterstützungssystem sowie einem forstlichen Datenraum hat FutureForest konkrete Werkzeuge entwickelt, die den klimaangepassten Waldumbau in Deutschland aktiv unterstützen. Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau, zur Vernetzung und zur Dateninfrastruktur sorgen zudem dafür, dass die erarbeiteten Lösungen in Praxis, Politik und Forschung ankommen.

Obwohl FutureForest entscheidende Grundlagen für eine klimaresiliente Forstwirtschaft gelegt hat, bleibt der Weg dorthin komplex und erfordert weitere Anstrengungen. Die entwickelten Methoden und Werkzeuge erfordern solide Validierung durch Experten und Praktiker. Eine signifikante Verbesserung der Datengrundlage und Zugänge sowie der Aufbau einer standardbasierten Datenökonomie sind essentiell, um KI-Modelle effektiv zu trainieren und anzuwenden. Zudem sind erhebliche Anstrengungen notwendig, die gewonnenen Erkenntnisse und Vorschläge in die Praxis umzusetzen und dafür die Akzeptanz der Stakeholder zu gewinnen. Nicht zuletzt müssen wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Anreize geschaffen werden, so dass eine nachhaltige und zukunftsfähige Forstwirtschaft eine reale Chance hat.

Fazit und Ausblick

Das Projekt FutureForest hat gezeigt, wie der Einsatz von KI und modernen Datenmanagementlösungen die Forstwirtschaft in Deutschland voranbringen kann. Durch die Entwicklung präziserer Methoden zur Baumarten- und Waldzustandserkennung, innovativer Simulationsmodelle und eines ganzheitlichen Decision Support Systems erarbeitete FutureForest konkrete Werkzeuge und Handlungsempfehlungen für den klimaangepassten Waldumbau.

Der geschaffene Forstliche Datenraum und die intensiven Maßnahmen zum Wissensaustausch und zum Aufbau eines Datenökosystems tragen dazu bei, diese Innovationen in die Praxis zu tragen. Obwohl Herausforderungen wie die Datenverfügbarkeit weiterhin bestehen, war FutureForest aus unserer Sicht tatsächlich ein Leuchtturmprojekt, das einen entscheidenden Beitrag zur Resilienz unserer Wälder für zukünftige Generationen leistet. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Modelle und die enge Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis werden entscheidend sein, um die deutschen und europäischen Wälder widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels zu gestallten.

SAGE und InGeoDTM – so geht es weiter

Diese Erfolgsgeschichte schreiben wir mit zwei weiteren Forschungsprojekten fort:

In InGeoDTM entwickeln wir einen Datentreuhänder für Geo-Datenräume. Die wesentlichen Herausforderungen bestehen hierbei zum einen in der Entwicklung und Anwendung rechtskonformer Governance-Modelle und zum anderen in der Erarbeitung und Validierung nachhaltiger Geschäftsmodelle für Datentreuhänder, ohne deren Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit zu beeinträchtigen. Mehr zum Projekt inGeoDTM gibt es hier.

SAGE ist ein multinationales Projekt mit über 40 Projektpartnern, das von der Europäischen Union gefördert wird und das Ziel verfolgt, den Green Deal Data Space (GDDS) aufzubauen und zu betreiben. Zu unseren Aufgaben in diesem Projekt gehören die Mitwirkung an der Realisierung der technischen Infrastruktur und Governance, die Einbettung des forstlichen Datenraums (FDS) in den GDDS als einer von zehn Anwendungsfällen, sowie die Entwicklung und Validierung nachhaltiger Geschäftsmodelle.

Die Projektbeteiligten

wetransform GmbH: Projektkoordination, Konzeptionierung und Entwicklung des Forstlichen Datenraums und des Decision Support Systems sowie Capacity Building und Verbreitung.

Freie Universität Berlin: Entwicklung neuer KI-basierter Methoden zur Baumarten- und Zustandserkennung mittels Fernerkundungsdaten, sowie Implementierung von Sensor-Systemen zur Messung von klimarelevanten Daten in Echtzeit.

Technische Universität München: Modellierung zukünftiger Waldentwicklung und Waldumbauszenarien.

M.O.S.S. Computergrafik Systeme GmbH: Entwicklung des Forstlichen Datenraums.